Anche su Ork è stato tempo di vacanze, quelle necessarie dopo dodici complessi mesi in cui è successo molto e di cui, in buona e possibile parte, abbiamo raccontato in questo luogo a cui abbiamo dato vita più o meno un anno fa.

La scelta di partorire un “qui si può” è stata fondamentale non solo perché ci ha consentito di crescere rendendo le parole e le immagini strumento indispensabile a quella forma che ci è in qualche modo indispensabile per stare a Terra, ma perché ha rivelato a noi desideri verso cui volgere lo sguardo laddove il senso di precarietà si ancora alle nostre esistenze rendendole vittime della fine.

Le vacanze sono state una prosecuzione, fuori da questi palinsesti, di un viaggio senza il quale non saremmo Mork e Mindy, viaggiatori viaggianti, dicevamo in uno degli ultimi pezzi, non più da salvare, ma da lasciare andare.

E, questa estate, siamo partiti dal Nord, dalla Liguria, prima ancora che la tragedia di Genova colpisse al cuore non solo una delle città più ricche di storia e cultura del nostro Paese, ma il Paese tutto, in quell’unità che oggi sembra sfaldarsi con la stessa facilità con cui pare finita nel nulla quella parte politica che credeva che i più deboli, gli emarginati, i più poveri dovessero essere salvaguardati, protetti, garantiti e portati al livello degli altri, in una dignità magnificamente cantata a suo tempo da De André.

Siamo finiti a ridosso delle Cinque Terre senza caderci dentro, al limite, dove tutto, forse complice questa collocazione mediana, ci è parso essere e non essere, in un tempo nostro nutritosi di paure e di pipistrelli nei versi notturni e nell’incauta decisione di una finestra aperta, di risate e storie strane, di birra serale su una sdraio anni settanta a guardare il mare dall’alto di un uliveto, di cene all’aperto sotto degli alberi da frutta a mirare i pendii della collina illuminata a sprazzi quel tanto che basta a non perdersi per sempre nella notte.

In questa vacanza in cui ci siamo cercati, trovati complici di una rinnovata voglia di nuove forme, ci siamo chiesti quanto il senso di sospensione indotto dal piccolo paese ligure non avesse a che fare con la nostra indefinizione, con il nostro volerla finalmente guardare in faccia, volerci stare dentro per toccare il fondo dello smarrimento e riemergere, come dai fondali di queste acque, più ricchi e coscienti che giù non è poi tutto così male, tra afflato vitale possibile e sguardi più attenti alle dimensioni infinitesimali in cui c’è Vita e senso molto più che in superficie.

Immersi nella luce malinconica, in una sorta di Normandia in Italia, tra lingue diverse, in una perfetta e rispettosa convivialità non solo tra uomini, ma anche tra uomini e animali, in cui una capra in cerca d’erba sul dirupo che si affaccia sul mare ci insegna il coraggio di vivere in un’etica di natura dimenticata, abbiamo lasciato correre il tempo comune fuori da noi e ci siamo riappropriati di un tempo nostro nei passi lenti, nelle attese, nelle gioie dilatate e nelle paure ridimensionate.

Ma, poi, alla fin fine che cosa cerchiamo se non noi stessi, il nostro senso che si apra sì al mondo, ma che si raccordi alle origini? E, allora, sempre al sud, a Itaca torniamo, noi che dal sud veniamo.

Cerchiamo quello nostro, possibile, in cui sentirsi “a casa” anche lontani dalle case in cui abbiamo conosciuto e vissuto la nostra infanzia e la nostra adolescenza.

E siamo scesi in costiera amalfitana, luogo di un pezzo di adolescenza felice per Mork e di studi per il mio papà che di Amalfi in particolare mi raccontava e di cui conservo una sua foto in cui, seduto al caffè di fronte al Duomo, si pavoneggia tra compagni e la prof di filosofia di cui pare fosse l’alunno prediletto.

Ci saremmo dovuti andare insieme, ma la vita gioca strani scherzi e non è andata esattamente come avremmo voluto, anche se in quei luoghi Francesco è stato così presente in queste vacanze da non farmi sentire sola neanche un attimo.

Era nella luce sul porto, quella del tramonto, malinconica come lo sguardo che aveva quando dalla terrazza di casa guardavamo le stelle nel cielo sopra di noi, era nella padronanza del mare degli scugnizzi di supporto alle attività del porto, era nella fiduciosa e paziente attesa dei pescatori.

È nella mia voglia di ripartire dalle Lettere, sua materia, nostro mondo.

Abbiamo goduto del silenzio divino di Ravello, tra il ricordo di un amore passato di Mork lì vissuto e la coscienza del nostro presente, abbiamo mangiato la frittura di pesce e gli gnocchi alla sorrentina, abbiamo conosciuto una janara bianca, una sibilla vietrese, una splendida donna di origine brasiliana e campana, dai lunghi capelli ricci e neri, la femminilità di un gatto mentre ondeggia in un perfetto equilibrio a rammentarci la flessuosa danzante capacità delle donne a stare nei giri della vita, che ci ha letto l’anima e profetizzato un futuro che non riveliamo.

Abbiamo visitato calette inesplorate, viaggiato per mare, ci siamo persi nell’azzurro denso del mare che si allontana dalla costa e abbiamo trovato illusorio sostegno nei faraglioni quasi alla nostra portata, abbiamo sentito le correnti oltre la protezione degli scogli e resistito alle forze che portano via, lontano dall’unica certezza della vita, gli affetti, l’amore, noi.

Abbiamo indossato abiti maschili e femminili, visto il nostro corpo cambiare colore, accendersi sotto il sole, lo abbiamo sentito vivo e non ne abbiamo avuto paura.

Abbiamo avuto i nostri riti, l’aperitivo sul lungomare e il limoncello in un piccolo bar dove Pino Daniele e Vasco ci hanno accompagnato nelle notti mentre salivamo verso “casa”.

Abbiamo atteso a lungo passare un autobus, abbiamo intuito che per sopravvivere ci saremmo dovuti adattare allo spirito del posto e abbiamo anche capito una delle ragioni per cui non riusciamo a vivere al sud, ammesso che non lo sapessimo già, nonostante tanta bellezza.

Abbiamo conosciuto gente nuova, una ragazza catanese e scambiato opinioni su questo nostro sud, abbiamo ammirato gli autisti della Sita e i loro capolavori di manovra lungo le curve a strapiombo sui dirupi della costiera.

Li vorremmo in posti di responsabilità a guidare il Paese tra serietà, disponibilità verso il prossimo, gentilezza, umanità e salvifica ironia.

Abbiamo visto anche l’incuria e un mare non sempre limpido.

Ho rivolto lo sguardo verso il basso, giù verso le acque del porto di Amalfi, mentre attendevamo che partisse il piccolo traghetto che ci avrebbe condotto a Minori: qualche carta sporca di troppo, uno sciame di pesci, mentre mi chiedevo quanti di loro avrebbero pagato per la plastica che galleggiava a qualche metro da loro.

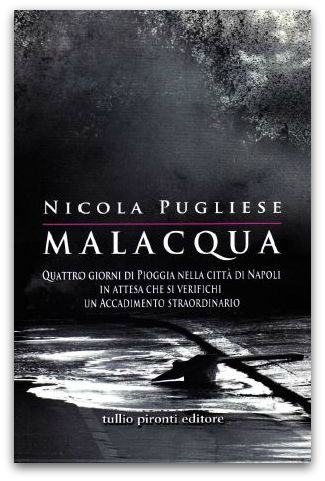

Poco distante una madre del posto soddisfaceva il desiderio del suo bambino di guardare la grande distesa d’acqua da terra prima che si facesse l’ora della partenza e penso che nulla descriva meglio la condizione di chi questi luoghi li abita come le parole di Davide Vargas in un libro edito da Pironti e acquistato a Napoli mesi fa. Così lui si esprime: “Il nostro abitare tragico, il silenzio della ribellione”.

Lo acquistai di impulso, non è recente e ha una splendida copertina.

Recita la dedica: “Alla mia terra che offre continui spunti di dolore e di amore”.

Del senso del libro dice molto bene, come poche altre in giro, la sua prefazione, ma qui vogliamo riportare uno stralcio di questo libro che è quasi un diario: “Qui da noi la bellezza deve lottare con la controparte. Un marcantonio grosso che tira cazzotti che fanno un male boia. Fino a uccidere. Allora la bellezza finge di soccombere per acquattarsi dolorante tra le pieghe in attesa. È pur sempre una salvezza”.

Vargas racconta di quella zona nota alle cronache e collocata tra Napoli e Caserta, seppure qui in un viaggio che è intimità e silenzio, perseverante e disperata attesa, oltre la normalità del rassegnato vivere quotidiano.

Io penso che racconti molto di un sud che Mork e Mindy conoscono bene, quello che amiamo, che ci procura sofferenza in quegli istanti in cui lo vorremmo migliore e cadiamo vittime di un’impotenza che si riversa su di noi con la stessa forza con cui certe relazioni e certe origini riescono ancora a espatriarci.

Mindy